国内でトップの海外大学合格者を出している広尾学園。本科コース、医進・サイエンスコース、インターナショナルコースの3コースがありますが、今回はインターナショナルコースについて池田理事長と植松教頭先生にお話を伺いました。

理事長先生と教頭先生の紹介

広尾学園 理事長

池田先生: 私はずっと日本の一般企業にいまして、そこから広尾学園になる1年前、女子校時代の最後の年に入職しました。翌年(2007年)から広尾学園と校名変更して共学化をスタートしたというタイミングでしたので、広尾学園の変遷は全部見てきました。インターナショナルコースも校名変更をした年と同時にスタートしていますので、その最初からいました。

広尾学園 教頭

植松先生: 私は、広尾学園に校名変更した数年後に入職しまして、またしばらく経ってからインターナショナルコースを中心に携わってきまして、今に至ります。

広尾学園のインターナショナルコース

設立の背景

インターナショナルコースを設立した理由はいくつかあるのですが、一番大きなものとしては、本校がある港区南麻布周辺は大使館がたくさんありますよね。その大使館の子女の方たちが通える学校というのが一条校、一般の私立でもあってもいいんじゃないかということで、この辺では初めて英語で授業を行うインターナショナルコースをスタートしました。

その時には大使館の子女の方々というのを想定していましたので、IB(国際バカロレア)のカリキュラムでスタートしたのですが、そこから色々な背景もありまして、2年間でIBはストップしました。そこから独自のカリキュラムもスタートして、今はAPを主にしているというのが大まかな流れです。

やはり大使館の方々は世界中を転々としますので、カリキュラムもIBですと、違う国に行ってもそのまま引き続き学べるという利点もあり、東京では一番最初にIBをスタートした学校でした。今は、国籍も日本の方、また生活もずっと日本でしていた方も、広尾学園のインターナショナルコースに入りたいというお声も頂戴して、だんだん日本国籍の方々が増えてきて、現在では主になっています。

広尾学園のインターナショナルコースはAG(アドバンストグループ)とSG(スタンダードグループ)に分かれています。日本の一般的な学校から入る方はSG、帰国子女など英語がある程度アドバンストレベルの方はAGとなります。

APを導入した理由

IBを導入しますと学校全体のカリキュラムをIBに変えなくてはならないというのと、テストのタイミングもIBに習って指示通りにやっていくということになります。広尾学園のインターナショナルコースは、広尾学園という日本の学校の中にある一部のコースですので、学校行事や定期試験は日本の年間スケジュールに合っているんです。ですので、全体のカリキュラムを一つのカリキュラムに変えるというよりは、1科目ずつ対応ができるAPの方が広尾学園に合っていた、というのがメインの理由の一つです。

APを含めたカリキュラム構成

アメリカの高校では、High School Diploma(米国高校卒業資格)も卒業すれば自動的に取れて、さらに選択科目としてAPを自分で選んで取る形になります。広尾学園ではどのようなシステムになっているのでしょうか?

APのコースを取るかどうかというのは、選択できる科目もあれば、Maths(数学)のようにAPの選択肢しかないものもあります。中学時代の数学のカリキュラムは、本科や医進・サイエンスコースと合わせているため大分速度も速く、レベルの高い数学の内容を教えているので、APでないものを取る必要がないレベルまで生徒たちが達しています。ですので、数学はAP Precalculusを全員で取っていきます。

AP Precalculusはアメリカの10年生にあたる高校1年生から勉強しますが、メインは高校2年生と高校3年生でAPを勉強します。AP Physics(物理)ですとかAP World History: Modern(近代史)、マクロ経済やミクロの経済などは高2・高3で用意しています。今は13のAP科目を提供しています。

日本のカリキュラムの内容は、中学3年間の内容を2年間で凝縮してスピードを上げて勉強するのが学校全体の流れです。インターナショナルコースもそこの中の流れに入っているので、相当速度速く、中3の時にはもう高校1年生の内容に入っています。高校の内容をまた2年間でほとんど終えていくという風に考えますと、論理的には高校1年生で大体の内容が終わって、高2・高3の最後の2年間で、提供しているAPを選択授業として取ります。そして、5月にあるAPの試験に備えます。

教員の採用について

APの導入に伴い教員集めが必要だったかと思いますが、やはり大変でしたか?

レベルの高い教員を集めるというのは、とても力を入れているところです。今はかなりレベルの高い教員が集まっています。採用も考えてみると6ステップぐらい踏んでいて、教員たちも仲間としてそのレベルにある先生を採用したいという気持ちが皆強いです。

採用のステップの中で模擬授業をしてもらうのですが、数学の先生を採用するのに、社会の先生も英会話の先生も英文学の先生も入って、みんなで見てどういう授業が一番良かったのかを話し合います。数学が好きな人には数学は分かるかもしれませんが、そうでない者にも分かりやすく教えられるのか、このように詰まる時にどう反応してくださるのかなど、そのようなところからも細かく見ます。外国人教員は25人いるのですが、いろんな先生が協力してくれていているおかげで、相当なレベルの教員が揃っていると思います。

外国人教員に多い国籍はアメリカ、イギリスで、他にはフィリピン、ロシア、インドなどもいます。なるべくインターナショナルでいようと思っていて、国籍も少し考える時はありますが、やはりメインは模擬授業です。

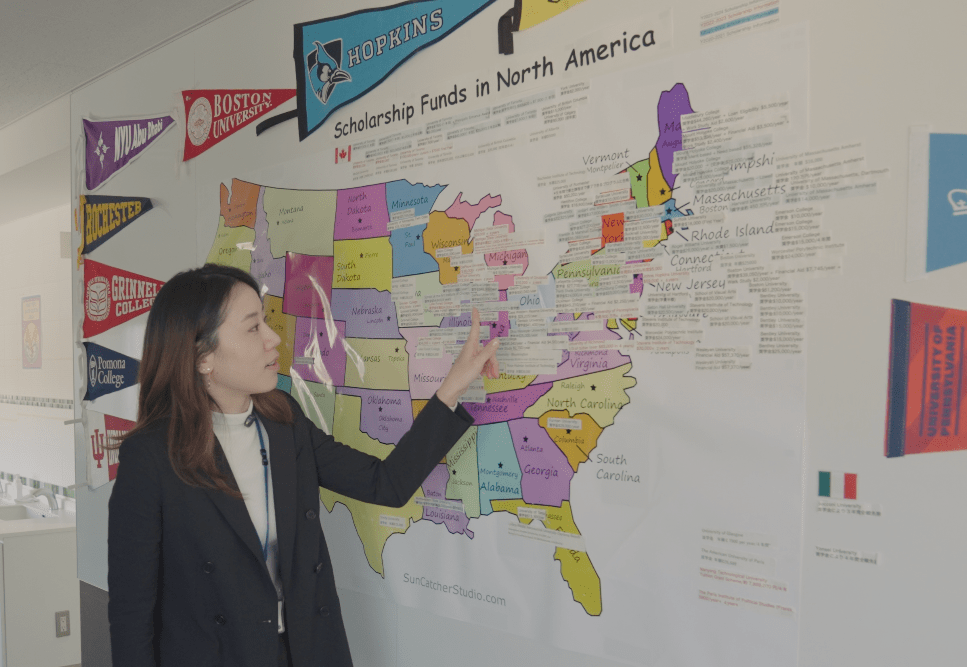

海外大学進学に向けての進路指導

2人体制での進路指導

私たちはスクールカウンセラーという進路指導者は置いていませんので、毎年高校3年生の担任が進路指導を責任もって行っていきます。高校3年生の1年間だけでサポートするのではなく、中学3年生ですとか、高校1年、高校2年で担任になった先生たちが3年間、4年間通して進路指導に当たるというのが大きな枠組みです。

1クラスには日本人の担任と外国人の担任の2人体制でつきます。広尾学園の場合、国内と海外の大学を併願する生徒が多いです。今こういうことを考えてみましょうや、どこの学部に行きたいのか、大学は置いといて何に興味があるのか、課外活動どうするのか、夏どうやって過ごすのか、今から考えておかないと申し込みが始まってるよ、など、ペースメーカーになっているのが日本人の役割です。外国人の担任ももちろんそれをサポートしてくださるんですが、最後のメインの出願書類を整えていくときに、外国人の先生が前面に立って指導していきます。

ただ、今年もそうですけれども、高校3年生が56人いて、一人の担任が全員のエッセイを見るということはできません。なので、先ほどお伝えした25人の外国人教員に声かけをして、生徒の目指している専攻と、その生徒の性格と教員の専門と性格をいろいろマッチングさせていって、1対1でエッセイに向けて話ができるような関係を作っていきます。

進路指導を始めるタイミング

大学受験に向けての準備は、突然やるというよりは、まず中学3年生の時に全員PSATを受けます。そこに持っていくまでに、PSATやSATとは何かや、その後APがあるという話もします。また、学校の中に3コースありますので、中2の終わり頃には高校からどのコースに進むのかを考えます。インターナショナルコースに進むのであればこういうカリキュラムになっていく、こういうところを目指していく、というような話が中2から始まったりするんですね。

なので、それがまた進路指導という中に入るのであれば、大分前から徐々に行っていくという感じです。ただ、切り替えも必要なので、一気に全員がバっと切り替えるのは高校1年生だと思います。学校の中でもそんな風に雰囲気が変わっていくんです。

高校でのコース選択

広尾学園の大きな特徴の一つとして、高校に上がる時にもう一回コースを選び直すことが全員できるんです。ですから、中学校時代インターナショナルコースでずっと来ていても、海外へ行きたいのか、または国内の国公立へ行きたいのかで、高校でのコースが変わるので、そこが大きな選択のタイミングになります。

かなり大きな幅での選択をしなきゃいけないですが、いい意味でもそういう機会があるんです。ですから、インターナショナルコースのAGでも、本科や医進・サイエンスコースに行く生徒はいます。

生徒によるロケットプロジェクト

広尾学園では、生徒たちが外部の教育機関や企業と連携して様々なプロジェクトを行っています。その一つに、LAGRAPO社による「LAGRAPO人工衛星打上げプロジェクト」があります。なんと、インタビュー日はその打ち上げ日だったので、中継を一緒に観させてもらいました!

ロケット自体はスペースワンという民間のロケット会社が作ってるのですが、その中に衛星が5機乗っていて、そのうちの一つが広尾学園の生徒がLAGRAPOさんと一緒に作ったものです。このロケットが打ち上がって、積んでいる衛星が軌道に乗ったら、民間のロケットでは日本初の快挙なんです。その衛星の中に、生徒はLEDを光らせるシステムを搭載していて、自分たちの衛星が今宇宙のどこにあるかわかるようなプログラミングも自分たちで作っています。

あるAP Physics(物理)の先生の授業を取るともう、ロケット!Aerospace engineering(宇宙工学)!って思う生徒たちがこれには関わっているんです。このチームメンバーには在校生も関わっていますが、卒業生も二人関わってくれているんですよね。最初に話を持ってきてくれたのは卒業生で、今一人がスタンフォード大学に行って宇宙工学を学んでいて、もう一人がUCLAでやっぱり宇宙工学を学んでいます。宇宙に興味があって、ずっと学び続けてるっていうのもいいなと思います。

詳しくはYouTubeの動画で!

広尾学園の今後について

今現在、既にそうしている生徒がいますが、生徒個人個人が自分の興味の持っている分野ですとか、好きなことは様々あると思うんですよ。そういう好きなことを追求できるような環境を学校は整えて、そこを生徒たちがうまく利用して自分がやりたいことの形を作り上げてほしいと思います。それは生徒個人個人、いろいろな目的もありますし興味もありますから一概に細かく言えないですが、そのような「夢や目的を実現できる場」というのがこの広尾学園でありたい。それをより高い段階に持ってきたいなと思っています。

海外大学進学のご相談は下のボタンから↓小学生・中学生の段階からの進路設計は大事ですが、現在高校生の方も様々な留学ルートがございますので、お気軽にお問い合わせください!

また、取材依頼に関するご連絡先もお問い合わせページに記載しております。

この記事のもとになっている対談はこちらからご覧いただけます!

キャンパスツアーはこちら:

FPVドローンで撮った校舎にも注目です!!