イギリス大学生が教えるA-levelエッセイの書き方 – IBやGCSEにも応用可能!

こんにちは、モアエデュケーション講師のYurikaです!

日本で普通科の高校を卒業後、イギリスでA-level過程を修了し、Durham Universityに進学しました。現在はLSEの大学院でPolitical Science (国際政治専攻)を学んでいます。A-levelではHistory (歴史), Politics (政治), Sociology (社会学)を選択し、文系特有のエッセイの壁にとても悩まされましたが、コツコツ努力を重ねて乗り越えることができました。

この記事では、2年間でEレベル(落第)からA*まで成績を上げた私のA-levelエッセイのおすすめの書き方を紹介します。IBやGCSEのエッセイ科目にも応用できると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

A-level文系科目の試験内容

エッセイスタイル(記述式)の試験

A-levelでは、History (歴史), Politics (政治), Sociology (社会学)などいわゆる文系とされる科目の多くはエッセイスタイルの試験を採用しています。問題に対して、一問一答形式ではなく、習った知識をいかしながら自分なりに回答を組み立てる必要があります。

エッセイに慣れないうちは、「書き方がわからない!」「考えがまとまらず時間内に書き終わることができない!」といった壁に直面する人も多いのではないでしょうか。エッセイの書き方の正解は必ずしも一つではありませんが、基礎を抑えることはとても大切です。

点数配分によって異なる回答方法

まずは、試験内容と問題ごとに異なる点数配分、そして回答方法をしっかり理解することが大切です。A-levelのエッセイ科目の試験では、一問ごとの点数配分が2-30 marks(点)程度と幅があります。科目によっては、2-5marksの問題が1-3問、20-30marksの問題が1-3問の計3-5問程度の幅広い点数配分の問題で構成される試験もありますし、25marksが2-3問など比較的点数が高い問題のみで構成される場合もあります。

ここで重要になってくるのは、点数配分ごとに求められている内容が違ってくるということです。一般的に、点数が高い問題の方がより長く、クリティカルな議論が求められ、点数が低い問題は一問一答形式に近いようなシンプルな回答でよいことが多いです。

つまりは、点数が低い問題の内容が自分の得意分野だったからといって、時間をかけ詳細に回答しても、得られる点数は限られてしまいます。エッセイ科目は、特に時間との戦いとなることが多いと思いますので、試験全体の問題数と点数配分を見ながらしっかり時間配分を考えて回答することがとても重要です!

25-30Marksエッセイのおすすめの書き方

ここでは25-30marks問題に対するエッセイのおすすめの書き方について紹介します。20marks問題では25-30marksエッセイと比べてパラグラフを一つ減らす、10marks前後の問題ではイントロダクションなどはいらず、メインの主張を簡略化して答えるなど、大問を理解することで点数の低い問題にもこれから紹介する書き方は応用できるので、ぜひ参考にしてみてください。

全体構成

エッセイ全体の構成要素はA-levelだからといって特別なものではなく、大学などの論文やIELTS・TOEFLエッセイと同じような

①Introduction/イントロダクション

②Body/ボディ(メインの主張)

③Conclusion/コンクルージョン

からなる基本のエッセイ構成と同様です。

ボディは2-4つ程度のポイント(主張)で構成されるのが一般的です。4つ書かないと高得点が狙えないというわけではなく、例えば3つであっても深く議論し、科目内容の理解度をしっかり示すことで満点近い点数も十分狙えます。

一方で、1つの主張のみを永遠に議論し続けるということは好ましくありません。クリティカルに主張を分析する力もエッセイ科目では重視されますので、反対意見や別の視点や要因も考えれられているということを示すためには、最低2つのポイントを抑える形でエッセイを組み立てるのが良いと思います。

各ポイントの書き方「PERCY」

自身の主張をどのように提示するかは、特に個性がでるところです。様々な正解やおすすめ方法がある中で、ここでは「PERCY」という書き方を紹介します。

「PERCY」とは、以下の構成要素の頭文字をとったものです。エッセイに慣れるまでは、この構成要素と順番を意識しながら書くことで、一貫性がありつつもクリティカルな議論を展開でき、大変おすすめです!(例はあくまで構成要素理解のための参考までにご覧ください)

- P: Point (メインの主張)

- 例: 長い睡眠をとることは重要だ

- E: Explain (主張に対する説明)

- 例: 長い睡眠をとることで記憶力アップや健康改善にもつながるからだ

- R: Research (主張をサポートするような研究や実例などの証拠)

- 例: 実際に睡眠の長い人の方が学力が高く、平均寿命が長いという研究結果が○○からでている

- C: Criticism / Evaluation (クリティカルな分析)

- 例: 睡眠時間が長いからいいわけではなく生活習慣や睡眠の質の方が重要である

- Y: Why? (結論: 議論を経てなぜ(why)あなたは(問いに対して)このように結論づけるのか)

- 例: 長い睡眠は健康や学力など多方面で重要であることが多い。加えて、睡眠の質や生活習慣を見直したうえで睡眠をとることでよりプラスの効果がでるだろう。

A-levelエッセイでは問題に答えられているかという点が大変重要です。PとYの部分では、この主張・結論から問題に対して何を言えるのか?という対問題文の観点にしっかりと繋げることで、一つ一つの主張がバラバラにならず、より全体として一貫性のあるエッセイに仕上げることができます。

A-level文系科目のおすすめ勉強方法

ステップ1: 科目内容を理解する

エッセイ科目といっても、しっかりと基礎知識をいれることは重要です。社会学ではResearchやCriticismパートでIdeologyの観点から分析する、政治学では具体的な法令や政治的出来事をあげながら議論する、また重要フレーズや単語を適切に使用することで科目への内容理解度を採点者にアピールすることができます。

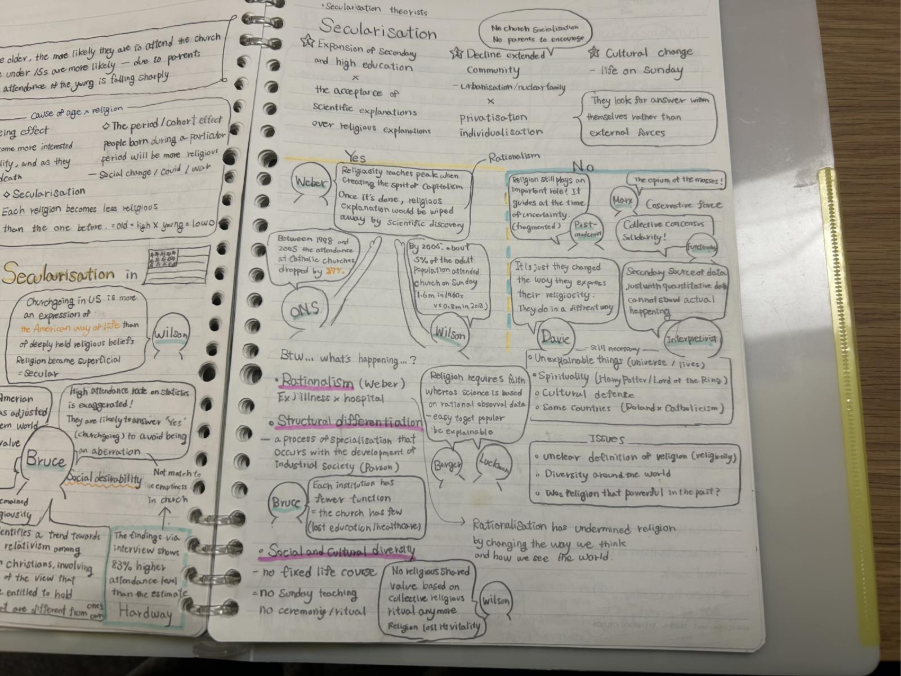

下記の写真は、私が社会学の1テーマとして、宗教改革が起こっているのか、いないのか?起こっているとしたら社会にどのような影響を与えているのか?を学習した際に作成した、実際の復習用ノートです。復習を行う際に、エッセイで活用することを想定し、この意見(や出来事)は別の意見(や出来事)とどのように繋がっているのか?(補完しあっているのか?反対的な主張を述べているのか?など)を整理しながら復習をすることで、より実践的な復習をすることができます。

私自身が復習をする際には、授業のノートや資料に加えて、tutor2uやCrashCourseといったサイトや動画も活用していました。

Pearson Edexcel, AQA, OCRなど各exam boardがテキストを出していたりもします。高得点を狙うため、政治や社会学など日々状況や事例が変化する科目に関しては、自分自身で調べたものを補填情報として活用することも行っていました。自分自身の理解度や目指したいレベルに合わせて一歩ずつ科目内容の理解を深めていきましょう!

ステップ2: エッセイプランニング

一つのトピックにおいてある程度知識を入れることができたら、エッセイプランニングをしてみましょう。RやCにおいて、具体的なリサーチやエビデンスを用いながら議論することが大事だと解説しましたが、具体例を提示する数が多ければいいというわけでもありません。その観点や事例からは何が言えるのか?しっかり自分の言葉で説明することが必要になってきます。こういったことも意識しながら、エッセイプランニングをしてみてください。

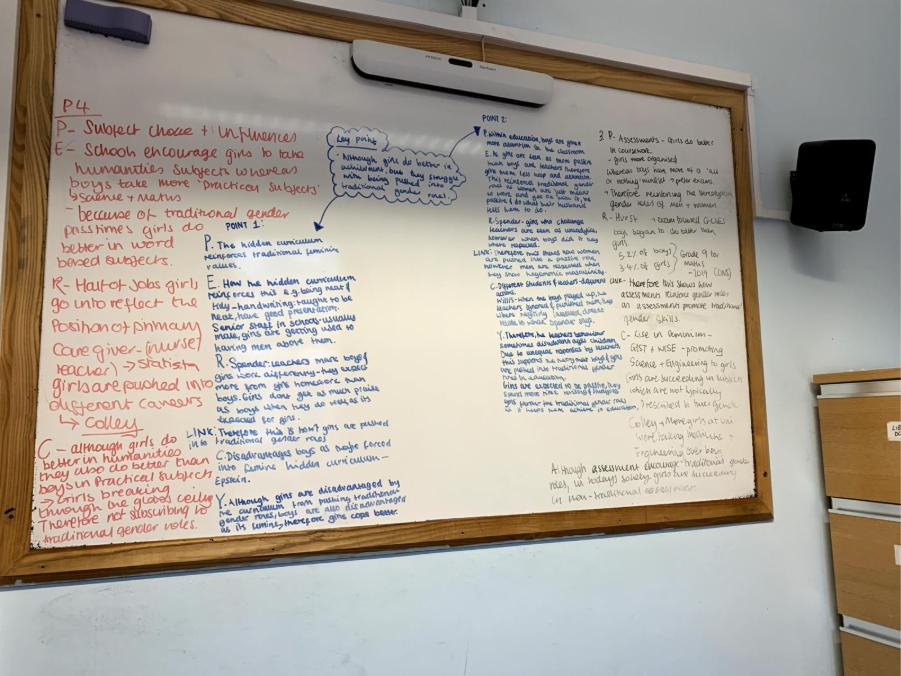

下記の写真は、授業内で同級生と共に問いに対してどのように回答することができるのか?をPERCYを活用しながら議論した時に使用したホワイトボードです。写真では、複数人で行ったこともあり、プランニングといっても少し長めの文章になってしまっていますが、自分の中で議論の組み立てをすることができるのであれば、単語やキーワードのみのプランニングでも十分効果はあります。学んだことをどのように活用できるのか?自分なりにエッセイを組み立てる練習をしてみましょう!

ステップ3: 練習問題を使って実際にエッセイを書いてみよう!

エッセイプランが出来上がったら、最初は時間制限なし、ノートや教科書などのカンニングありの状態でエッセイを書く練習をしてみましょう。段々文章を書くことに慣れてきたら、本番と同じように制限時間なし、かつ自分の記憶を頼りにエッセイを書く練習をしてみましょう。書き終わった後は、科目の内容やエッセイプランと比較しながら、抜けている点や間違っている点などを見直しながらブラッシュアップをしていきます。

根気のいる作業ではあると思いますが、上記3ステップを繰り返すことで必ず点数があがっていくと思います。私自身もA-levelの2年間この作業を続けたことで、Eレベル(落第)からA*まで成績を上げることができました!

また、練習問題やエッセイプランに対して学校の先生や家庭教師、友達などからコメントをもらいつつ更に磨きをかけることは、よりレベルの高いエッセイに近づくためにはとても重要です。エッセイ科目は時に、一人で黙々と机に向かって勉強するだけではなく、複数人との議論や助けあいを大事に勉強してみてください!

この記事を執筆した講師:

(↓クリックで講師プロフィールに飛べます)